In Limine

La Fortuna della Fragilità - Exhib. Cat. Rome, Galleria Mattia De Luca, October 8 - December 10 2022 - together with Marco Zondato - other writings: Lucrezia Longobardi, Cesare Pietroiusti

Un rovello è di qua dall’erto muro.

Se procedi t’imbatti

tu forse nel fantasma che ti salva:

si compongono qui le storie, gli atti

scancellati pel giuoco del futuro.

- E. Montale

Viene da chiedersi, quando si accede agli spazi della Galleria Mattia De Luca, dove si trovi il punto di incontro che ha unito le opere di Marcela Calderón Andrade e Tommaso Spazzini Villa, e quale il momento in cui entrambi hanno sentito in modo non dissimile l’urgenza di una narrazione delicata, instabile, che fronteggiasse il non-detto di certe nostre quotidianità. Che si facesse quasi dileggio della fermezza in favore del provvisorio.

Due artisti distinti per formazione e distanti per provenienza: basti pensare allo spazio che intercorre fra la cittadina colombiana di Pasto, terra di confine, montana e ancestrale, e Roma, alveo di una storia così lontana da darne senso di fine immobilità. Eppure prendono corpo, opera dopo opera, le nuove storie di due artisti che visitano luoghi comuni a loro soltanto. Lì ricercano l’elemento ordinario che, con gesto minimo e cura, diventa infrequente, straordinario.

Nelle opere di questi artisti e nella specificità dei loro esiti devono cogliersi le premesse comuni, così che a nostro beneficio si comprenda quale esigenza della nostra realtà trovi forma per mezzo di questo fare.

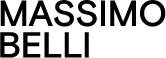

Circulo-Infinito, Churo-Espiral e Vibración-Onda sono le tre opere che Calderón Andrade espone dalla serie Vestigio: montate sui loro semplici telai a una spanna dal muro, ci vengono incontro tre arazzi dall’intreccio cedevole. Bianchissimi, fragili e dalla trama così ampia che sembrano poter adagiarsi fino a disgregarsi, vengono percepiti dall’osservatore come una strana convivenza di petali diafani. Tutto si dà invece di frammenti di membrana testacea, la “pellicola” che sta fra il guscio dell’uovo e il suo contenuto, materiale vivo. Oggetto liminale a tal punto che è tanto resistente da proteggere la vita e permetterle di manifestarsi, e cedevole quel tanto che basta per concederle di darsi al mondo. Estratta con cura e lentezza, la membrana guadagna spazi ulteriori e trova aria, proiettando dietro di sé l’ombra della sua trama e dei simboli che Calderón Andrade nasconde nell’arazzo.

Il cerchio sta per l’Infinito così come l’onda sta per la vibrazione che risiede nella vita delle cose. Il Churo, doppia spirale, fonda le sue origini nella cultura Quechua: ricciolo dei capelli nelle donne andine, simbolo della loro appartenenza alla terra («Pastos», nella lingua di origine, sono le erbe indigene e le genti di quella genìa), schema grafico, simbolo della connessione fra i funzionamenti del Cielo e quelli della Terra.

Proprio fra questi due poli – Cielo e Terra – appare consumarsi l’ultimo atto vitale delle foglie, destinate ad adagiarsi, secche, sul suolo dopo esser cadute dal ramo. Lì dove sembra compiersi l’inesorabile, interviene il lavoro di Spazzini Villa, che a quel percorso a prima vista senza ritorno fa fare il tragitto inverso. Raccolte le foglie dal suolo o dall’asfalto così come sono – object trouvés –, integre e mai manipolate, l’artista procede all’attenta ricerca di un’immagine che è sia nuova sia preesistente. Tale atto di scoperta riassegna significato alla creazione artistica, trasformata in un processo di selezione visiva: la foglia è agita, quindi ruotata, capovolta, avvicinata e allontanata da una fonte di luce, per fornire all’occhio le infinite possibilità di proiezione della sua ombra. L’artista seleziona la sola proiezione possibile che risponda ad una forma nota, codificata e appartenente al reale: fiori, animali, ma soprattutto sagome antropomorfe diventano le seconde chances della materia inerme. L’opera d’arte è così la somma del processo e dell’effetto: l’altarino o la scatola metallica su cui le foglie si poggiano, unite alla luce per illuminarle, sono dispositivo d’innesco di questo Teatrino delicato. Impossibile non collegare questa “poetica dell’ombra” ad alcuni illustri predecessori, quali il Platone del Mito della Caverna, Étienne de Silhouette e la lanterna magica di Christiaan Huygens. Al raro estremo del concetto di Fragilità esibito in questa mostra, Senza titolo [Ombre] fa della foglia secca immagine pura, e immateriale; destinata a sopravvivere oltre il suo ciclo vitale sul piano della memoria e dell’estetica: uno stadio “altro” dell’Esistenza.

Esporas è un drappo pregiato. La dimensione del tessere, dell’intrecciare, del dare corpo coeso ad elementi fragili, minimi, è per Calderón Andrade fatto di importanza sociale, dichiarazione di poetica e di politica. Dall’infruttescenza del tarassaco – il “soffione” o dente di leone – Calderón Andrade isola uno ad uno dal seme il singolo pappo, volatile e destinato al vento. Di nuovo ricorre il gesto minimo, che si svolge in una pratica perennemente in bilico e il cui risultato può essere compromesso ad ogni singolo respiro se non adeguatamente controllato. Ne nasce questo panno aereo, che ne La Fortuna della Fragilità si adagia su una piccola altalena di legno e spago di fibra naturale (Fique), pronta a fluttuare e respirare con ogni osservatore che vi posa gli occhi da lontano.

Di questo medesimo processo assemblativo è costituita Hongo, riproposizione di un rizoma in scala architettonica, realizzata tramite aghi da agopuntura e gel. In questo lavoro di respiro ambientale, Calderón Andrade mette sotto la lente d’ingrandimento il processo di crescita delle muffe per mostrarne l’importanza dei legami che ne compongono la struttura in espansione. La crescita del fungo si fa così metafora della crescita umana e sociale, tenute insieme dalla diffusione di relazioni, di contatti, di rapporti che uniscono, seppur labilmente, ogni piccola parte del sistema, rendendolo un organismo dotato di vita.

A queste installazioni fa seguito Red. Si tratta di quello che Calderón Andrade definisce come «esercizio di equivalenza», ovvero la possibilità di rapportarsi con la materia in una forma non canonica e difficile da ricondurre all’oggetto di partenza. Red è infatti una rete di circa 2 x 3 m realizzata dallo sfibramento di un foglio di carta non più grande di un comune formato A2 (42 x 60 cm ca.). Il momento apicale di questa trasformazione – o «equivalenza» per tener fede alle parole dell’artista – avviene durante la fase di ri-filatura delle fibre ottenute dal foglio, delicatamente intrecciate a maglie larghe per ottenere una struttura simile a una rete da pesca. Quest’ultima allusione pratica non è l’unica presente nel lavoro di Calderón Andrade: la filatura, infatti, richiama la manualità della cura materna e l’arcaicità di un gesto oggi considerato desueto ma incredibilmente attuale. Questa reminiscenza si fa metafora delle società sfibrate e permeabili dell’attuale sistema-mondo, ecosistema multiforme tenuto insieme dalla fragilità di relazioni effimere.

In Autoritratti [Odissea] di Spazzini Villa, così come in Red, si trovano la vocazione sociale e l’esito materiale di ciò che è liminale, la pagina-membrana su cui le storie e le immagini si posano e restano. Un’operazione, forse più che opera, di cui dovrebbe dirsi si tratti di quella «Scultura Sociale» preconizzata con Joseph Beuys.

L’esito-opera è inizialmente e in unico tempo un libro, una richiesta, e un procedimento. Nel 2018 Spazzini Villa ha spaginato un testo dell’Odissea e ha affidato ogni singola pagina ad un differente detenuto all’interno di diverse carceri italiane, richiedendo qualcosa di estremamente semplice all’apparenza: di trovare e selezionare delle parole fra quelle percorse nell’ordine esatto dei versi, riformulando una o due semplici frasi all’interno di quella porzione casuale di testo, e che questa dichiarazione meta-testuale fosse vera e attinente per chi la stava ricomponendo. Ritirati i fogli e riordinate le quattrocento pagine, emergono nelle lettere del racconto omerico una nuova serie di autoritratti assolutamente anonimi.

Così come l’Odissea è un racconto che affonda le proprie radici nelle tradizioni orali di un tempo non dicibile, fino a perdersi nelle nebbie più irte della Storia, così queste pagine ci trovano al di fuori delle carceri. Luoghi di tempo sospeso, imprecisato o scostante, deputati alla protezione di uomini e donne di cui l’anonimato sociale rende la natura umbratile. Il carcere come guscio e membrana, permeabile ma isolante, protezione ma sospensione.

© Galleria Mattia De Luca

© Galleria Mattia De Luca

Vitalità dell’effimero

Conclusa la breve disamina delle due poetiche, siamo in grado di rispondere all’interrogativo che apre questo testo. Il nodo attorno al quale viene ad intrecciarsi il lavoro dei due artisti è finalmente quello del limite, dell’effimero, del fragile contenuto in tutto ciò che ci riguarda e ci circonda.

Queste opere traggono il loro significato ultimo dagli elementi di cui si compongono e dal modo in cui vengono composte. Per tale ragione la totalità del percepito è originata non solo dalla somma delle attivazioni sensoriali, ma da qualcosa di più che ci permette di comprenderne la forma. In poche parole, come per la Gestaltpsychologie, «Il tutto è più della somma delle singole parti».

Questo ci dice del primo livello di lettura delle opere: tutti i materiali utilizzati sono parola minima. Ma sono, soprattutto, “oggetti sulla soglia”. La membrana testacea, il foglio di carta, la foglia secca, l’inflorescenza sono declinazioni diverse dello stare liminalmente fra i territori della vita e dell’”ancora non-vita”. Ciò ne fa pregevoli testimoni.

Di conseguenza, la loro sostanza effimera non può che collocarli in una zona difficile ed ambigua del Sistema Arte, che li rende meno “oggetto” e più poiésis. Tuttavia è proprio oggi, in seno a questo organismo sociale, che la necessità di manifestare un’estetica di origine post-economica viene più sentita. In questa difficoltà di collocazione risiede il secondo livello di lettura.

Il terzo livello sta invece nel trovarsi altrove, in quel territorio che racconta di quel principio comune ai due artisti che ora riconosciamo: la somma di questi elementi effimeri, altrettanto fragile, può fare corpo, farsi sistema, risolversi in una società osservabile e stabile fin tanto che la si costruisca e la si consideri con cura e respiro misurato, consapevole.

La vera azione che si compie nell’utilizzo che i due artisti fanno della materia inerme – naturale e concettuale – sta nello slittamento di significato che avviene nella messa in forma, dove il singolo elemento si smaterializza per assumere la natura dello spettatore. Quella foglia, così come quell’ago, quella membrana, diventano “noi”, facendo nascere un reciproco scambio di ruoli che fornisce l’istantanea di un ecosistema fragile su vari livelli. Davanti al materiale effimero abbiamo così l’impressione che l’opera faccia le nostre veci in un sistema visivo e artistico, al pari di quanto noi facciamo le veci di quest’ultima sul piano sociale, ambientale, della vita.

L’osservatore sinfonizza con quella foglia, con quella membrana, quell’ago. Labilmente interconnessi, sul limite del punto di rottura, sull’orlo dell’imminente. Incredibilmente ancora uniti, intatti seppur deboli, coesi e capaci di generare sistemi virtuosi che non sappiamo quanto reggeranno. Necessitiamo, talvolta, di quella capacità di ascoltare e ascoltarci che ci saprebbe rivelare una comunità di intenti insperata, sopita ma viva. Come ciò che vediamo, essere tessuto, areo, epidermico e ancora vibrante.

Così, quello che appare un tessuto che ci impone un certo incedere, ci riporta all’essenza delle cose. Ci suggerisce che quel passo è il passo che abbiamo perso di vista, non sappiamo dove e quando, ma che possiamo riconquistare. Qui la Fortuna di queste Fragilità.

Click here to find the catalogue edited by Quodlibet

Photo Courtesy Galleria Mattia De Luca